特殊案件に挑む、映像センター イベント映像事業部 首都圏営業部 コネクテック部。プロジェクションマッピングや舞台演出など、多様な現場で経験を重ねる永井氏に、部門の役割や現場で大切にしている姿勢を聞いた。

永井 健斗 氏

コネクテック部とは?

――まずは現在のお仕事について教えてください

永井 首都圏営業部の「コネクテック部」に所属しています。当社の首都圏営業部には第一~第四営業部がありますが、その枠を超えて多種多様な案件を担うために、独立部門として立ち上がった経緯があります。何でもやるチームとして作られ、プロジェクションマッピングやスポーツ系、企業系など、携わるイベントは多岐にわたります。

――営業部門のバックアップやサポートとは違うのですか?

永井 そうですね。営業を補助するというよりは直接、クライアントの要望に合わせて技術を組み合わせ、提案から現場まで担うのが特徴です。コネクテック部は、技術(テック)と人をコネクトするという意味です。クライアントのやりたいことに対して「こういった技術で実現できます」と結びつけるのが役割です。他部署からすると「変なことばかりやっているチーム」と見られているかもしれません(笑)。

――クライアントからも変わったことが求められますか

永井 打合せ時の雑談から「それ面白い、ぜひやりましょう」と話が進むこともあります。首都圏営業部の中でも、より尖った提案が求められやすいですね。例えばプロジェクションマッピング案件は他チームでは比較的少ないですが、コネクテック部では同時期に3~4件重なることもあります。

難題を学びに変える

――永井さんが携わってきた現場についても詳しくお聞かせください

永井 現在、映像センター入社6年目で、私がコネクテック部に配属されたのは入社2年目頃。最初は私自身、何をやっている部署かはっきりと分かっておらず、難しそうな印象がありました。

ただ、当時の仕事で今でも覚えているのが、壁と床の4面にLEDを設置するスタジオ改修の案件です。システムも配線も分からない状態から毎日現場に通い、必死に学びました。そこで使ったメディアサーバーと同じ機材を、その後参加したミュージカルの仕事でも使うことになり、マッピングのオペレーションを担当しました。大阪で1カ月、東京で1カ月という長期現場を経て、以降も複数の作品に関わっています。長期現場が苦にならないのは、自分の強みだとも感じています。

また、ミュージカルの舞台で、可動式の大型立方体セットを2基使用した事例があります。このセットは片側が壁、もう片側がステージ面として使えるように設計されており、場面転換に合わせて人力で動かす仕掛けでした。大きさは数人がかりで扱うほどで、重量は約600kgと非常に重いものです。

立方体の白い壁面を利用し、プロジェクターで映像を投影することで、場面ごとに異なる空間表現を実現しました。映像の切り替えはメディアサーバーで制御し、舞台上の他のLEDセットとも連動させています。当初は立方体そのものをLEDにする案もありましたが、重量や構造上の制約から現実的ではなく、プロジェクター投影に落ち着きました。そのため、投影位置や角度、明るさなどを綿密に調整しました。

技術トレンドへの関心

――新しい機材や技術の情報は、どのように集めていますか

永井 社内外の人に「最近やったこと」「昔やったこと」を聞くのが一番のヒントです。多くの人と話すよう心がけています。

最近では、球体LEDへの関心が高まっているような印象です。クライアントからも「設置するとしたらいくらか、どれくらい大変か」と尋ねられることがあります。特に展示会ではキャッチーなものが求められるので、LEDで面白いものがあれば取り組みたいですね。

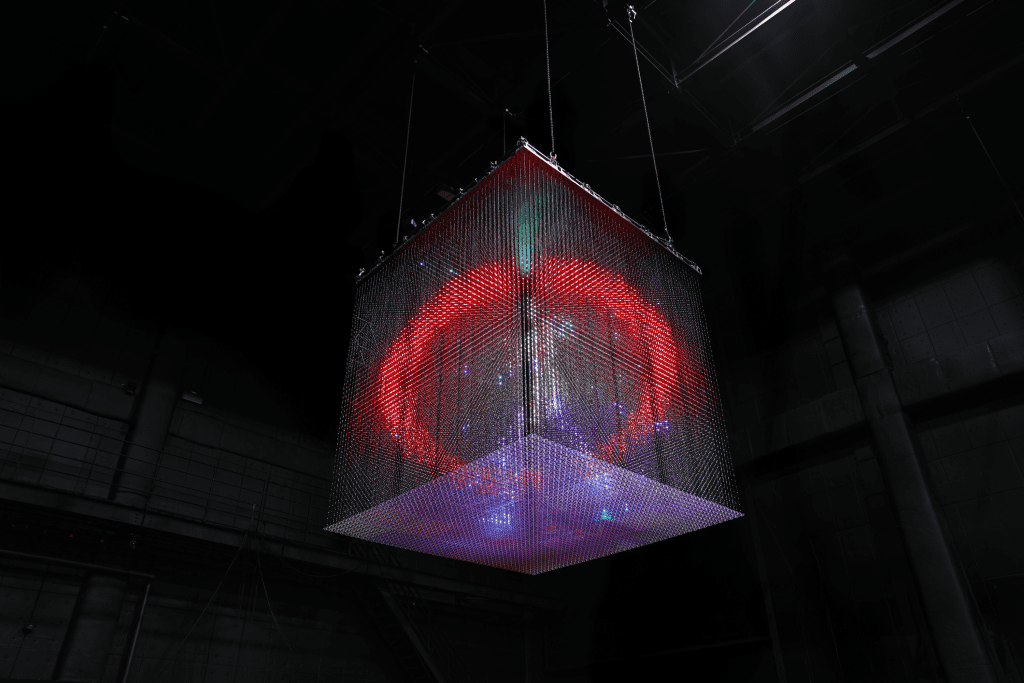

また社内で導入した機材にも注目しています。当社に、立方体フレームに格子状のLEDが入った“3D LED”の機材があります。3Dデータを送ると実空間のXYZ座標上の点が発光して立体に見える。通常の動画はそのまま流せず、3Dデータが必要という制約はありますが、目を引く機材なので使いどころを検証中です。

――常に新しさを求められるプレッシャーは

永井 ありますね。名前負けしないように、現場で“面白かった”事例を増やすことが解決策だと思っています。最近は自分の仕事が増え、他現場への同行機会が減って刺激が減るジレンマもありますが、現場に行けばアイデアが膨らむので、できるだけ行きたいです。

――コネクテック部として、大切にしている考え方はありますか

永井 部として共有している考え方が2つあります。まず、筋を通すこと。急なお願いでも関係性を大事にして応えます。もう一つは、考えることをやめないこと。難しそうだからと適当に済ませず、「面白そうですね。一緒に考えましょう」という姿勢を意識しています。

個人的には、さまざまな現場に行き、多くの人と触れ合い、考えに触れることが大切だと考えています。

.png)