展示会やイベント分野では再利用可能な什器や再生素材の活用、構造のモジュール化などを通じて、環境負荷の低減を目指す取り組みが広がっている。

キーワードをさらに詳しく!

[インタビュー]イベントは“壊して終わり”から変われるか。持続可能性が生む次のデザイン

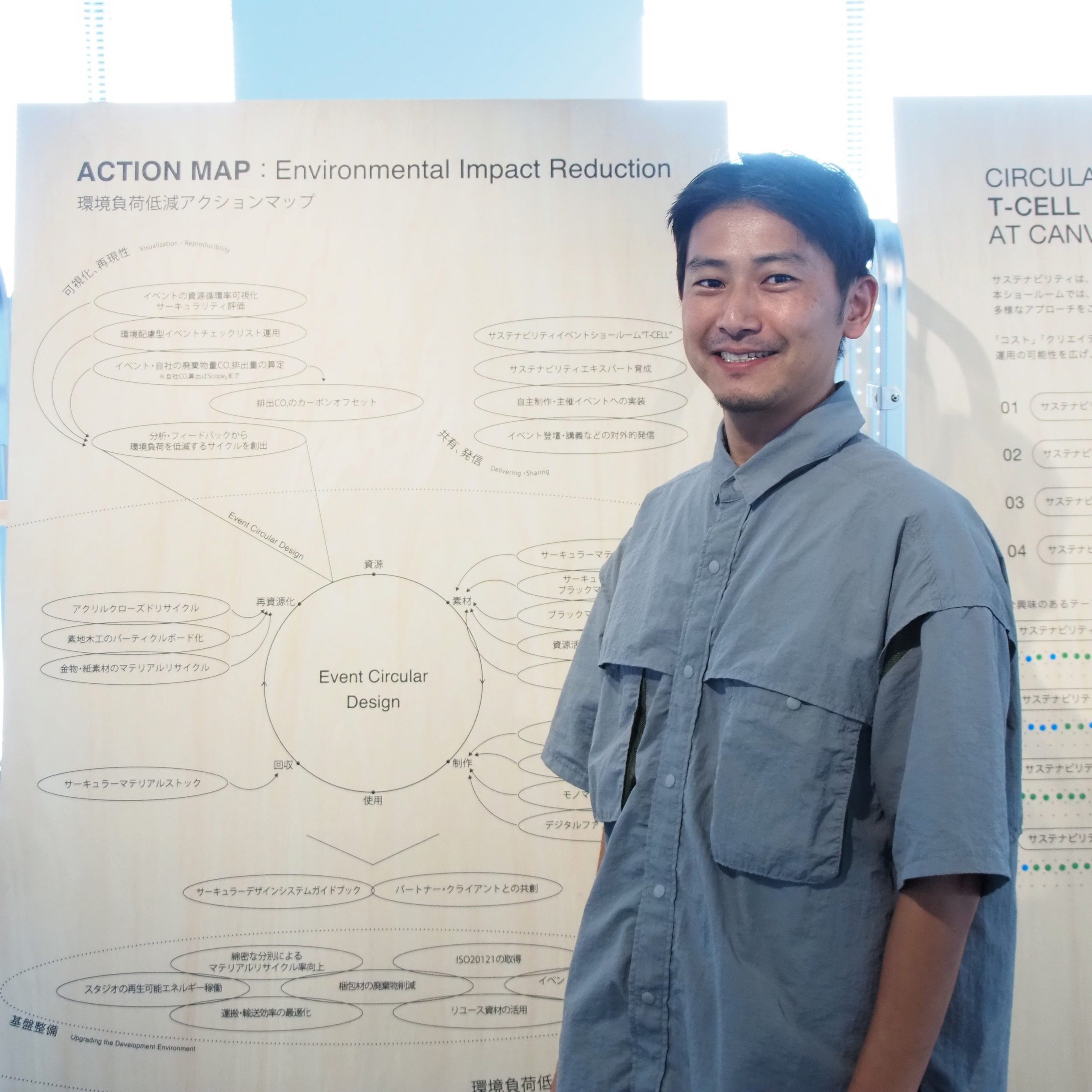

展示会やイベントの現場では、短期間の開催のために大量の資材が投入され、多くが撤去時に廃棄されるのが常態となっている。そうした課題を見直し、資源循環の視点を取り入れた「サーキュラーデザイン」の実践が広がり始めた。イベントの在り方や企業活動にどのような変化をもたらすのか。博展のサステナビリティ推進部でサーキュラーデザインを推進する鈴木亮介氏に、経緯と展望を聞いた。<取材・文=木下慧輔>

鈴木 亮介 氏

イベント業界にサーキュラーデザインを

――サーキュラーデザインに関心を持ったきっかけを教えてください

鈴木 「サーキュラーデザインルーム」という組織が生まれる前に、4人ほどの少人数で推進していた時期がありました。私はそれまでサステナビリティの知識はほぼない状態でしたが、その部署に呼んでいただき、配属になりました。

サステナビリティを事業実装する上で、脱炭素や廃棄物量削減など、いろいろなキーワードがありました。当時もそれらが求められていましたし、取り組むべきことだと思っていましたが、現場の課題を考えたとき、どうすれば提供価値や差別化要因になり得るかを検討しました。その中で「資源循環」の考え方、つまりサーキュラーデザインを推し進めるべきだと考えたのがきっかけです。資源循環を進めることで新規調達や廃棄を抑え、結果としてCO₂排出量の削減につながります。

展示会や短期イベントは2〜3日の本番のために物を作り、撤去時に壊し、現場でパッカー車に積み込まれたり、スタジオに持ち帰り廃棄する。スタジオで引き取った後も、その先で資源がどうなるかまでは深く考えず、コンテナに廃棄物として入れて運搬・処理業者が運んでいく。私たちの業界は、大量に作っては使い捨てる“直線型経済(リニアエコノミー)”のモデルで成り立っていると感じました。今後、自社の持続性を考えたときにも、絶対に取り組まなくてはいけないテーマだと捉えました。

撤去現場を見て衝撃を受けたという話はよく耳にしますが、私の場合は、中間処理業者の施設を見学したときに衝撃を受けました。マテリアルリサイクル率を上げるために分別し、最終処理業者とも連動していますが、その手前の段階でできることはもっとあるのでは、と感じたのです。

――我々の業界は「作って壊す」が当たり前で、差別化のチャンスは大きい一方で、手を出しづらい領域でもあります

鈴木 当社の特徴の一つは、制作部を社内に持っていることです。制作機能を備えていることは大きな強みであり、本質的な資源循環の推進にもつながります。クリエイターがデザインしたものを、社内の制作部門ですぐに形にできるため、柔軟に変更できる環境があります。

環境・デザイン・機能を調和させる

――「資源循環モデル」*1を拝見しました。サーキュラーデザインルームとして作成したものですか

鈴木 ベースは水野大二郎さんが書かれた『サーキュラーデザイン』という書籍です。日本でサーキュラーデザインをしっかり紐解いた書籍はまだ多くない印象で、同書はイベントの資源循環について書かれているわけではありませんが、体系的にサーキュラーデザインについて解説されています。参考にさせていただき、イベント業界に当てはめる形でアレンジしています。

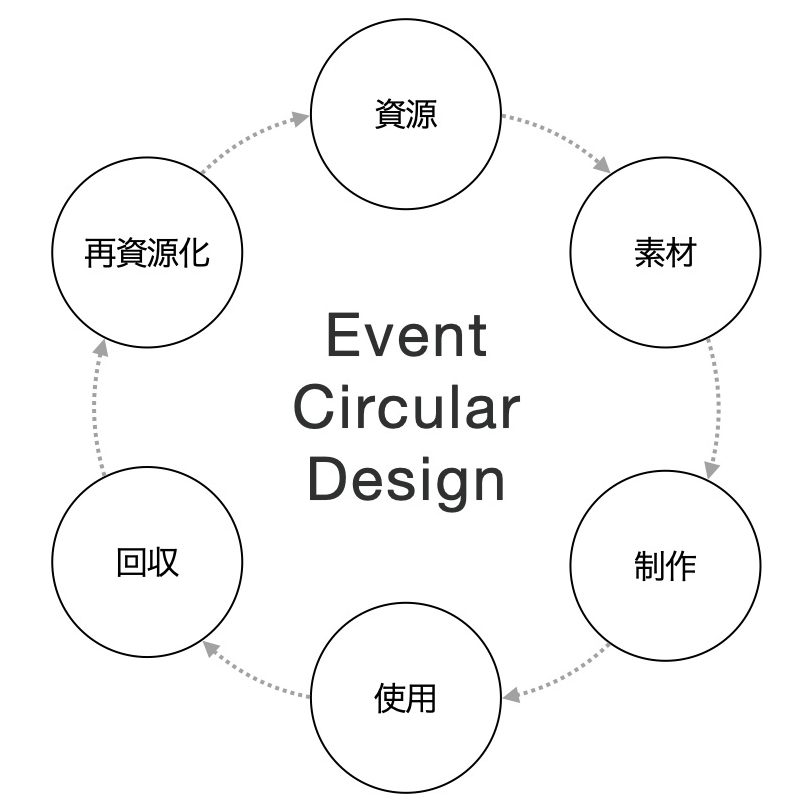

イベントのプロセスを「資源 → 素材 → 制作 → 使用(会期)→ 回収 → 再資源化」という6つに分解して見ていく。従来は「どんな素材からどんな空間を作り、主催者や来場者にどう使ってもらうか」という3つのプロセス(素材 → 制作 → 使用)で完結していたデザインに対して、その前後を俯瞰しなければ循環は作れない、という説明のために活用しています。

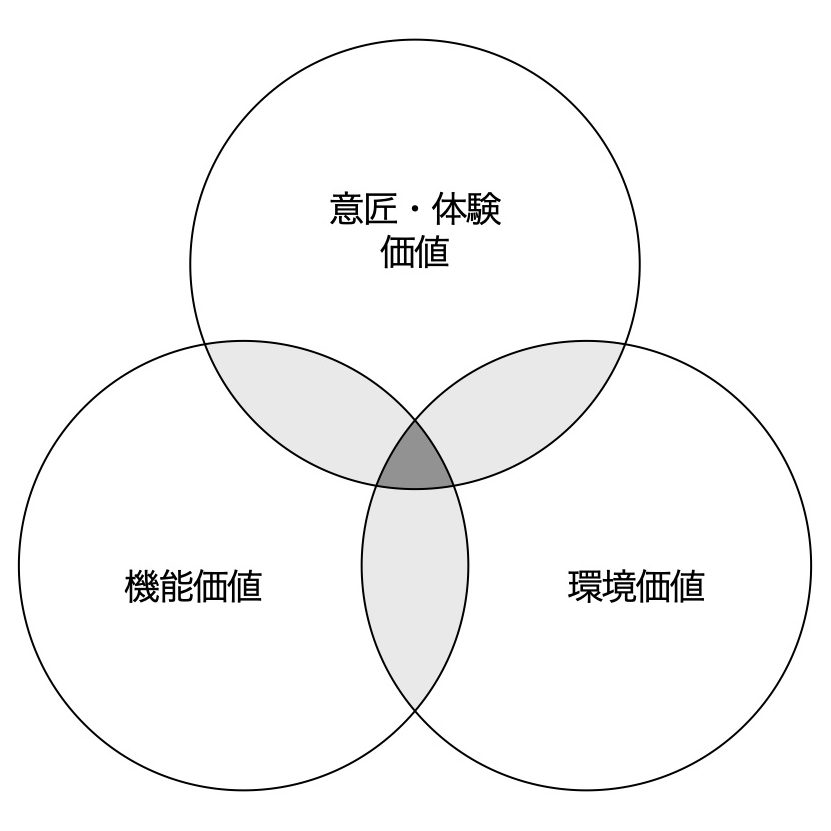

また、3つの輪で表現した「サーキュラーデザインで相互に高めあう価値」を説明する図*2は、オリジナルで作成したものです。これまで環境負荷低減を価値として提案してきましたが、それだけではコンペで勝てない時期が続きました。確かに貢献できている実感はあるのに、結果にはつながらない。なぜだろうと考えたとき、サステナビリティだけでは選ばれないことに気付いたのです。求められていたのは、既製品と同等のコスト、優れたデザイン性、そして使いやすさ。サステナビリティは大きな付加価値ですが、それだけでは不十分です。

環境価値、意匠・体験価値、機能価値のバランスが良い状態、あるいは環境価値の向上が他の側面を相乗的に押し上げる状態を作らないといけない。クライアントのイベント開催の目的は、認知向上や理解促進、売上などです。それらを見据えた上で環境価値を上げないと、選ばれない。そう気付いてから、コンペ勝率が上がり、全社平均が50%程度ですが、当該領域では70%以上を維持しています。

――環境保全や負荷低減へのプレッシャーは社会全体にあるものの、「守り」に入るだけでは勝てない。サーキュラーデザインをプロモーションの強みにまでつなげる必要がある、ということですね

鈴木 当社が環境に配慮した空間づくりを強化したタイミングは2021年頃です。案件数としては、今や何倍にも増えましたが、納品まで辿り着けないケースや、要件に「環境負荷低減」が書かれていても優先順位が、実はそこではないケースも多かった。依然として、理想と実態のギャップは確かに存在します。

若い世代が推進の担い手に

――博展は組織が大きく、サステナビリティ推進部は一部門ですよね。会社全体で、使い捨てからの脱却を目指す動きや意識が高まったタイミングはありますか

鈴木 2021年から昨年まで「サステナビリティ・アンバサダー」という社内制度がありました。さまざまな部署からZ世代中心に、伝道役となるハブ人材を募集し、コミュニティを作りました。2年任期で活動するプログラムを4期生まで実施し、合計40名程度の卒業生を輩出しました。外部講師からのインプットだけではなく、分科会活動で「社内のゴミ箱整備」「サステナブル・マテリアルの開拓・開発」「会場との連携」「DE&I推進」等といった取り組みも行うことでアウトプットしながら、自律的に学ぶ場をつくっていきました。2021年にサステナビリティ推進室を立ち上げた当初は、推進室メンバーは4名と小規模であったため、この制度のおかげで各部署に推進するメンバーができ、全社理解を広げるには良い取り組みでした。

現在は形を変え、「サステナビリティ・プログラム」として、社内で興味がある人は誰でも参加可能な月1回程度のオープンなインプットの場を提供しています。また、2023年に立ち上げたサーキュラーデザインルームも現在は兼務メンバー含め15名ほどとなり、専門知識を身に付けつつ、事業へのサーキュラーデザインの実装を進めています。アンバサダー出身者がこのルームに入ったり、あるいは各事業部で推進リーダーになるなど、会社全体として広がりが出てきました。今年の新人研修でも、サステナビリティ推進部の紹介をした際に、推進部に入りたいという声も数名から上がってきており、若い世代の関心の高さも実感しています。

――サーキュラーデザインルームの具体的な取り組みを教えてください

鈴木 全体マップとして「イベント・サーキュラーデザイン」を示し、6つのプロセスで輪を閉じる設計を主軸に置きつつ、自社スタジオの基盤・環境整備を行って、全社的に環境負荷低減を進めています。

イベントは単発で終わるため再現性が難しい。一つの案件で良い取り組みができても、次に活かしづらい。そこで、CO₂排出量、廃棄物量、資源循環率の可視化・分析を行い、再現性やより大きな仕組みに活かせるようにしています。

サーキュラーデザインの素材のプロセスの大きな柱は、いかに循環可能な素材を調達するかです。社内で「サーキュラーマテリアルリスト」を作り、中間処理業者・最終処理業者にヒアリングして、マテリアルリサイクルやリユースが可能なものを中心に優先順位を付けました。サーキュラーデザインの理解がなくても、リストの上から調達すれば資源循環型のイベントが成立します。

また、顧客の端材を資源と捉えて装飾部材としての可能性を探るのも重要です。「こんな端材や廃棄物があるが、装飾部材にできないか」「これで面白いことができないか」という相談が増えています。社内に制作部門があるので検証がしやすく、パートナー開拓も進めています。いろいろな素材を別の価値に変えるパートナーと連携し、アップサイクルを増やしています。

制作のプロセスでは、資源循環を前提にした工法開発も重要です。従来は接着剤で固定する方法が主流でしたが、どれだけ循環可能な素材でも接着してしまうと将来的に廃棄物になりやすい。接着剤を使わずに空間や什器を作ることを意識しています。

システム部材の活用促進も進めています。オクタノルムやマキシマといったシステム部材を社内でも大量に保有していますが、デザイナーは見栄えの印象から使いたがらない傾向がある。予算がない時の代替案という認識もできあがっている。しかし、工夫次第で高級感のある空間が作れることを社内に示しています。

――社内の勉強会資料の中で、ガイドブックも作られていると

鈴木 「イベント・サーキュラーデザイン・ガイドブック」を作成し、6つのプロセスそれぞれをどう設計すれば資源循環型のイベント構築ができるか、説明書のように詳しくまとめました。サーキュラーデザインルームのメンバーが、メインのデザイナーやプロデューサーに入れば資源循環型の設計を進められますが、まだ知識や経験が十分に行き渡っていないクリエイターも社内には多くいます。そこで、分解可能性(突き刺す・縛る・差し込むなど)、モノマテリアル(単一素材で分解不要にする)といった観点を共有しています。

また、開催期間ではなく回収に移るまでの時間をどれだけ伸ばせるか、といった独自の解説もしています。回収・再資源化の仕組みや、私たちがどう整えているかが分かる資料も用意し、事例紹介も行っています。

――資材としての“寿命”を少しでも長くするという視点ですね。具体的な事例はありますか

鈴木 当社クライアントであるOSG社が「JIMTOF(日本国際工作機械見本市)」に出展したときのブースでは、「リユース部材の活用」をテーマに、マキシマを全面的に使っています。そこにパンチングメタルやガルバリウム鋼板といった素材を組み合わせ、システム部材を使いながらも高級感のある空間に仕上げました。回収時、システム部材はリユース、金属は社内の「リユースハブ」という仕組みにストックし、他案件へ提供できるようにしています。

また、端材・廃棄物の活用事例としては、ルミネ新宿の衣類回収プログラムの認知向上施策があります。回収衣類を用いたタペストリーを制作し、フラッグのように見せることで、空間に展開しています。

さらに「端材が出ない空間づくり」にも取り組みました。板材を切り出すと端材が必ず出ますが、抜いた部分も含めて全て空間の要素になるよう構成し、主要材と端材の境界を曖昧にするデザインで、抜いたもの・残ったものの両方を使っています。

イベントの循環性を数値化する「サーキュラリティ評価」

――定量的な評価も必要になります

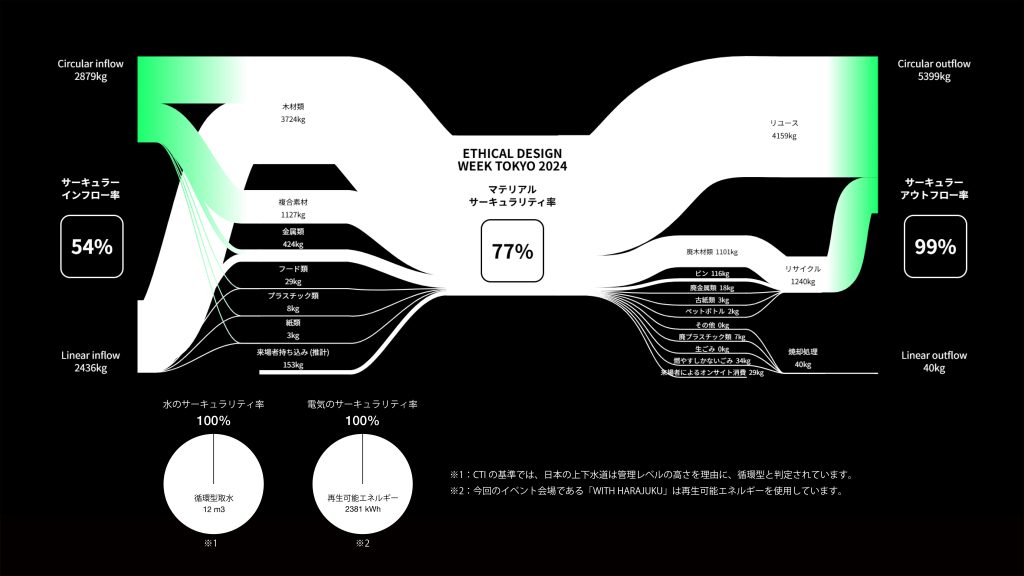

鈴木 「サーキュラリティ評価」*3を開発しました。左側がサーキュラー・インフロー率で、イベントの調達資源に対して、再生材やリユース材など循環型資源の比率が何%かを見ます。右側がサーキュラー・アウトフロー率で、出口で何%をリユースまたはマテリアルリサイクルできたか。これらを重量ベースで計測し、加重平均してイベントのサーキュラリティ評価(マテリアルサーキュラリティ率)を出します。

社内システムに重量計算と入力フォーマットがあり、アップロードすると自動生成される仕組みです。例えば、サーキュラーデザインをフル実装したイベント「ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2024」ではアウトフロー率が99%という高い数値が出ました。一方で、インフローでは木材のFSCなど認証材調達がまだ難しく、リニアなインフローが重量として増えるため、54%と低めに出る課題が見えました。これにより、次は木材調達を強化する、といった中長期のアクションが設定できます。

――「ETHICAL DESIGN WEEK TOKYO 2024」には私も参加しました。体験として配慮のあるイベントという印象でしたが、それでも評価は77%。今後はさらに高めていく目標設定、という理解で良いですか

鈴木 そうですね。毎年開催されるイベントなら、中長期に目標を設定し、まずは可視化。結果を踏まえ、年々資源循環を軸として環境負荷を下げていく取り組みになります。アウトフロー99%は非常に高い数字です。例えば、椅子や什器は次にリユース、あるいは別イベントで資材として使われます。ただし、その椅子や什器を初めて調達した時点では新品扱いとなり、インフロー側の数値を下げる要因になります。

現時点では当社が関わったイベント事例について、ニーズがあるものにはサーキュラリティ評価も出しています。将来的には全案件を標準実装化し、可視化をデフォルトにしていきたいと考えています。なお傾向としては、大規模イベントほど、マテリアルサーキュラリティ率は上がりやすいです。重量ベースの評価なので、トラスやシステム部材の使用量が増えるとリユース比重が高まりやすい。ただし中身を見ると、リニアに調達・廃棄されるものの重量も大きい場合があり、数値だけで判断しないよう注意しています。

クリエイターのモチベーションを高める領域

――「サーキュラーデザイン」に取り組む中で、思った以上に難しかった点や逆に手応えがあった点は

鈴木 難しいのは、見るべき範囲が広がることです。企画・設計者の手間は確実に増えます。従来は既存素材を調達して作っていましたが、素材そのものを作りに行くこともある。デザイナーの役割が従来の3プロセスから前後に染み出していくイメージです。ただ、その分、今まで関与できなかった出発点から関与でき、ユニークなアウトプットになりやすい。

この領域は未開拓で「これが正解」といえるものがまだないため、表現の自由度が高い。以前ならクライアントからNGになっていた表現にも寛容さが出ている気がします。廃棄物・端材を使って空間を作るなんてあり得ない、という時代から、むしろ積極的に使ってイベントを作りたいニーズが増えました。アウトプットや体験を作りやすい領域で、関与するメンバーのモチベーションも高いです。

クライアントとの関係性も変わりました。受託して作る、というより「この廃棄物をどうしよう」「どんなことができるか」を一緒に考え、ワークショップ型のミーティングで進めるケースが増えています。

――提案時に共感を得やすいポイントや響く言葉はありますか

鈴木 「資源循環型にしなければいけない」という言い方は「やらされている」感が出ます。反応が良いのは、その会社だからこそできる事例を示すこと。固有の資源やストーリーを活かすことです。

あるプロモーションイベントの事例ですが、新規調達は床材だけで、それ以外は倉庫に眠っていたものだけで構成したイベントがあります。計画的に取り組めばコストは意外とかからないのです。サステナブルにやるとコストが上がる・デザイン性が落ちると思われがちですが、そうではない実例を示すことが大事です。

ほかにも、単体のマテリアルではコストが上がっても、分解可能性を高めれば施工がしやすくなり、施工時間短縮や人員削減につながる。全体で見れば減らせる項目があるということが分かってきました。納期面も、分解可能性は施工手数の少なさにつながり短縮できる。一方、廃棄物や端材から素材を作る場合は検証期間が必要で、どうしても納期が長くなるケースもありますが、そこは理解いただけることが多いです。

サーキュラーデザインは新しいデザインアプローチの一つで、企業のブランディングやPRにもなります。あらゆる業界で資源循環型が求められ、今後さらに求められます。対外的に推進していることを示すには、イベント環境自体もそうであるべき。自社から出るネガティブなものをゼロにするだけでなく、マイナスをプラスに変え得る領域でもあり、非常に面白い取り組みだと思います。

――ここまで理解を広げるのは大変だったと思いますが、鈴木さんご自身のモチベーションは維持できていますか

鈴木 モチベーションは非常に高いです。サーキュラーデザインをはじめとしたサステナビリティの分野は純粋に面白い。社内にノウハウを持つクリエイターがいなかったこともあり、好奇心も刺激されます。対外的にも、イベント領域でここまでの知見を持つ会社・人は少なく、示していける。クライアントサイドでもこの領域に関わる方々は前向きで、健全に楽しく進められます。競合他社とも、このテーマではフラットに会話ができます。同じ大きなテーマを共有している感覚があり、人のつながりにも恵まれています。

.png)