キーワードをさらに詳しく!

[インタビュー]五感を刺激し、心を動かす。イマーシブ体験の新たな可能性

近年、イベント業界で注目を集める「イマーシブ(没入型)体験」。その本質とは一体何か。今回は、数々の体験型コンテンツを手がけるシムディレクトの長崎氏に、2025年大阪・関西万博で話題を呼んだイベント「Back to EXPO’70」を事例に、制約の中でいかにして本物の没入感を生み出すのか、その演出論と今後の展望について話を伺った。

-scaled-e1736475757474-1024x689.jpg)

長崎 英樹 氏

制約の中で生み出す本物の没入感

――先日、2025年大阪・関西万博会場内ギャラリーWESTで開催された「Back to EXPO’70」は大変な盛況でした

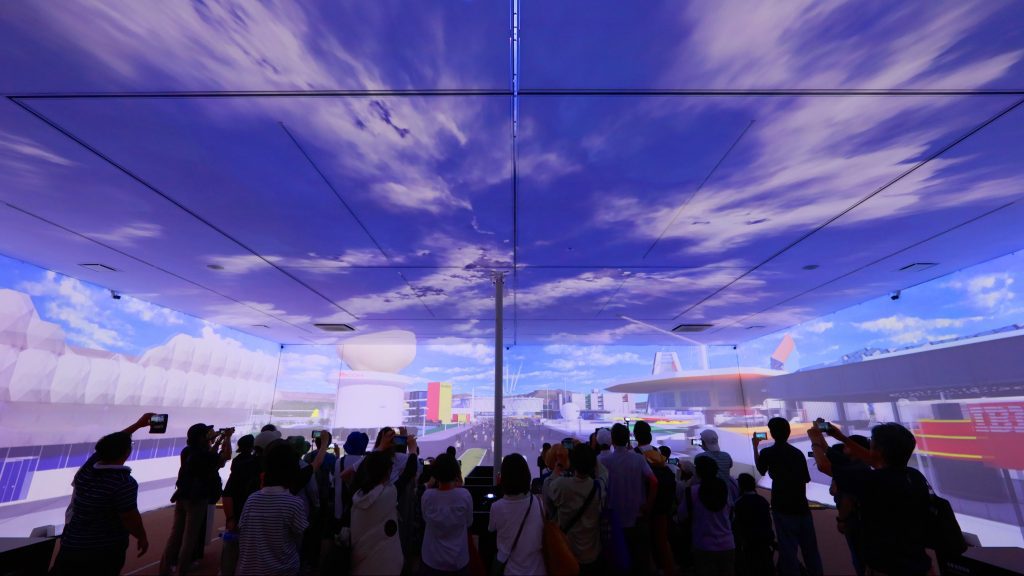

長崎 会期は2日間でしたが、初日から関西のテレビ局や大手新聞社からの取材が相次ぎ、その日のうちにニュースで紹介されたこともあり、多くの方にご来場いただきました。翌日の整理券は開場とほとんど同時にすべてなくなるほどでした。

またギャラリーWESTでは、太陽の塔をモチーフにしたイベントオリジナルの記念スタンプを設置していました。スタンプだけでも押したいという声も多く、当時の万博を知る世代を中心に大きな反響をいただきました。1970年万博への思い出や太陽の塔への愛着の深さを改めて感じました。

――会場となったギャラリーWESTの屋内展示室①は、一辺が約14メートル、約200㎡の空間で、壁の高さはおよそ4.5メートル。中央には柱もあり、演出面ではかなり制約が多そうに見えます。そのような中で、1970年の万博を再体験させるための工夫は

長崎 ポイントはプロジェクションマッピングの使い方です。特定の視点(ビューポイント)から見たときの立体感を大事にしました。ビューポイントから見ると、目の前に太陽の塔が迫ってくるように現れ、リアルな立体感と没入感が生まれます。その代わり、少しずれた場所から見ると映像は破綻してしまいます。大規模な屋外プロジェクションマッピングのように、どこから見ても成立する演出とは異なり、あえてビューポイントを絞ることによって、囲まれた空間でのイマーシブ効果は飛躍的に高まるのです。

また、視野に対して映像が占める割合(視野率)も重要です。今回は天井と壁を使いましたが、空間に囲まれている感覚が大きいほど、現実世界に引き戻されにくくなります。欲をいえば、壁と天井の角を丸めることで、その効果をさらに高められたと思います。さらに、今回の演出も本来は3人くらいで体験してほしかったのですが、現実的に難しい。そこで妥協できるギリギリまでビューポイントを広げ、一度に50人ほどが体験できる設計にしました。

今回は通常の演出とは異なり「再現」がテーマでした。パビリオンの形状や位置関係も、映像や資料を基に、当時の空間をできる限り忠実に構築しています。特に太陽の塔を中心に、1970年当時の雰囲気を空間全体で感じ取れるよう意識しました。制作では、大阪府に残っていた3D CADデータを活用できたのですが、形の情報はあっても色や質感までは分かりません。そこで当時のVTRや写真を丹念に確認し、人々の記憶に残る万博の光景を手がかりに、一つひとつ色を重ねていきました。膨大な作業でしたが、その積み重ねが空間全体の没入感につながったと感じています。

没入が生む新しい体験価値

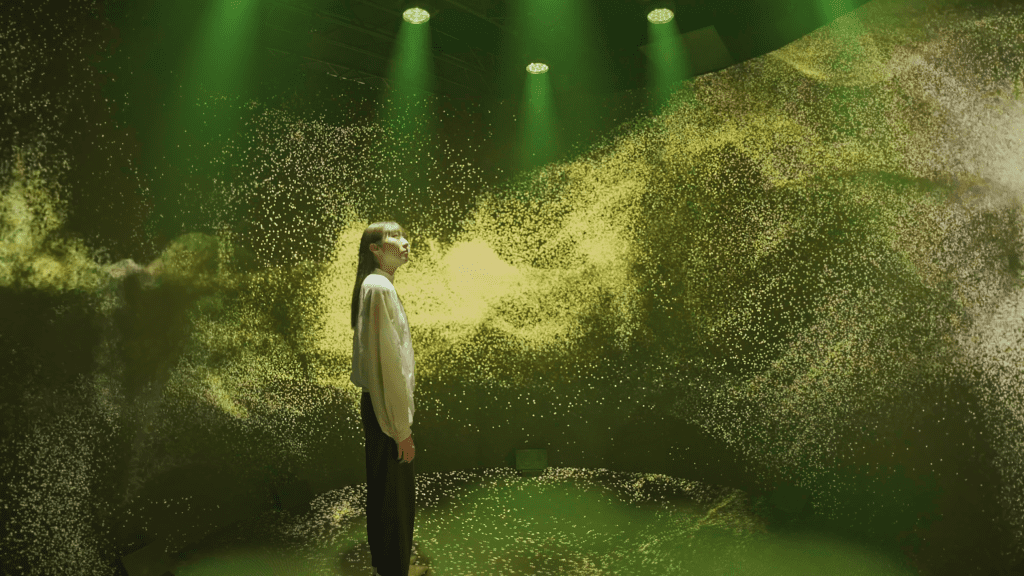

――近年「イマーシブ」という言葉が広く使われるようになりましたが、シムディレクトとしてはどのように定義していますか

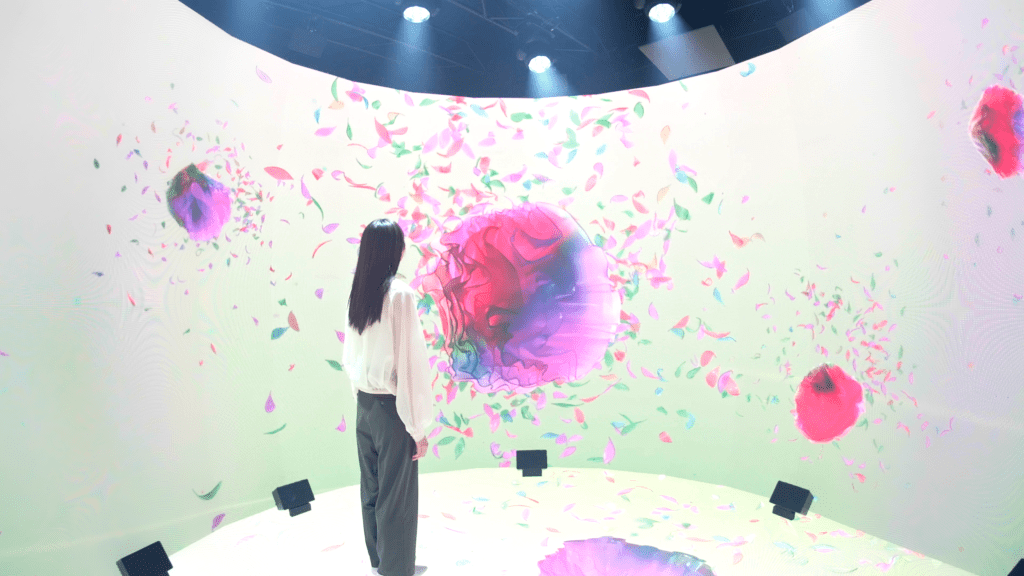

長崎 イマーシブという言葉を、私たちは“没入感を生み出す体験”として捉えています。特定の技術や形式ではなく、人がどれだけ世界に入り込めるか。極端に言えば、映像でなくても、音だけでも香りだけでも成立する。重要なのは体験のなかにどれだけ深く入り込めるかという感覚だと思っています。

中でも音は、没入を生みやすい要素の一つです。映像だけでその感覚を再現しようとすれば、視野を広く覆う仕掛けが必要になりますし、コストも大きい。その点、音は再現性も高く、効果がわかりやすい。音の演出を取り入れることで、リアリティのある感覚をより強く生み出すことができます。

近年では、触覚を感じさせる技術なども登場しています。空中で触れたような感覚を再現できれば、これまでにない体験の幅を生み出せます。イマーシブの技術はエンターテインメントを超えて、人の感覚や行動、そして課題の解決にもつながる可能性を持っていると思うんです。

――「イマーシブかどうか」は構成要素よりも、体験者の心理状態に目を向けるべきということですね。エンタメ分野以外にも広がる可能性について詳しくお聞かせください

長崎 例えば、イマーシブ体験が人の購買意欲にどのように影響するのかは、とても興味を持っているテーマです。以前、ある展示会に出展した際、「お茶」を題材にしたコンテンツを制作しました。お茶そのものを直接見せるのではなく、香りや茶葉のイメージ、お茶を注ぐ音など、五感を通じて“お茶を思い出せる”空間です。体験後のアンケートでは「お茶が飲みたくなった」という声もあり、感覚の刺激が行動につながる手応えを感じました。

現在は、集めたデータをもとに中央大学の心理学研究者と共同で、音や色彩が人の心理にどのように作用するのかを分析しています。体験の設計と学術的な研究を並行して行うことで、より深く心の動きを探りたいと思っています。

映像や音、香りのどれがもっとも印象に残るのか、そうした傾向も見えてくるはずです。検証を重ねていけば、限られた空間でもしっかりと没入体験を生み出せることを示していけると思います。巨大な専用施設だけでなく、もっと身近な場所にもイマーシブ体験の可能性を広げていきたいですね。

.png)